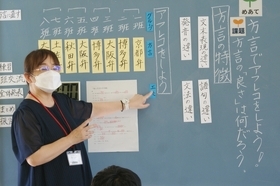

1年2組で国語の研究授業が行われました。各班に分かれ、京都弁、大阪弁、博多弁、秋田弁、土佐弁などの方言を使ってアニメのシナリオを書き直した後、実際にアフレコをしていきました。生徒たちは、温かさや親しみやすさなど、方言のもつ「良さ」を実感していました。

1年2組で国語の研究授業が行われました。各班に分かれ、京都弁、大阪弁、博多弁、秋田弁、土佐弁などの方言を使ってアニメのシナリオを書き直した後、実際にアフレコをしていきました。生徒たちは、温かさや親しみやすさなど、方言のもつ「良さ」を実感していました。

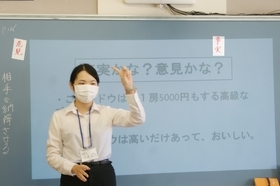

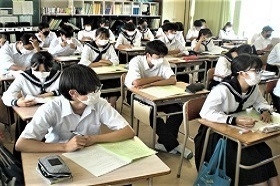

1年生の国語の授業で、表現力を高める取組として「方言クイズ」が行われていました。「おもしろいクイズにするには、どう工夫するとよいか」を考え、アイデアを凝らしたスライドを作成し、プレゼンをしました。意外な答えに驚きの声が上がり、笑顔があふれていました。

早くも神無月。4月に入学してきた1年生も中学生らしくなってきました。技術では、けがき線に沿ってのこぎりで上手に切断するためのコツを探していました。社会では、縄文時代の様子を描いた図から、縄文時代の生活の特徴を探していました。探究的な授業が行われています。

文化庁の「文化芸術による子供育成事業」で、大阪交響楽団の演奏会が開催されました。迫力あるオーケストラの演奏、生徒の指揮者体験、本校吹奏楽部との共演などが行われました。本物に触れ、一流の音楽に浸ることで、心豊かで楽しいひとときを過ごすことができました。

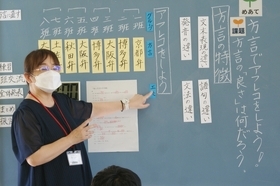

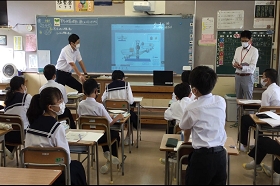

教育実習生による1年国語の授業が行われました。「『言葉』をもつ鳥、シジュウカラ」という教材を使って、意見と根拠の関係を捉えることができるようになることが単元の目標です。多くの教員が参観している中の授業とあって、実習生の緊張がこちらまで伝わってきました。

教育実習生による公開授業が行われ、食品をおいしく長く保存する方法を班で考えました。Google Jamboardで食品のイラストを使って、冷凍庫やチルド室等の適切だと思う保管場所に移動していきました。しいたけは「冷凍庫」という答えには驚きの声が上がっていました。

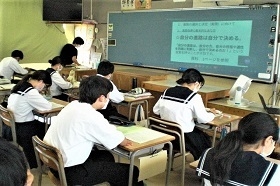

3年生を対象に進路説明会が行われました。最初に「自分の進路は自分で決める」というスライドが大きく映し出されると、一人一人が引き締まった表情になり、丁寧に説明冊子に目を通していました。ランチルームでは、保護者の皆さんが熱心に説明を聞く姿が見られました。

1年1組で数学の研究授業が行われました。天秤が釣り合う事象を「等式」を使って表していきました。多くの教員が参観するなか、「左辺」「右辺」といったキーワードを使いながら、仲間と教え合ったり、異なる考え方を発表したりと、意欲的に取り組む姿が見られました。

3年美術の公開授業が行われました。「酒井抱一は、尾形光琳の風神雷神図屏風の裏に、なぜ夏秋草図を描いたのだろうか?」という鑑賞課題を探究していきました。タブレットで二つの図の画像を比べたり拡大したりしながら、関連性や呼応する部分などを見つけていきました。

本校では、生徒たちが授業で「わかる・できる」を実感するために、①めあて→②課題→③まとめ→④振り返り、という流れで授業を進めています。電子黒板型プロジェクターを有効活用しながら、「教師」が教える授業から「生徒」が学ぶ授業へと授業改善を進めています。