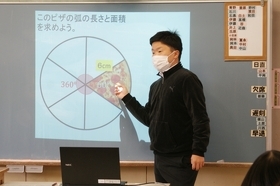

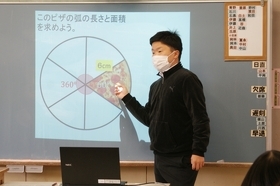

1年数学は「扇形の長さと面積を求めよう」という学習です。ピザを例に取りながら、扇形が円の一部であることを理解していました。また、中心角を自分で決め、自作の問題にもチャレンジ。最後は、半径の長さや角度を変えた練習問題に取り組み知識の定着につなげていました。

1年数学は「扇形の長さと面積を求めよう」という学習です。ピザを例に取りながら、扇形が円の一部であることを理解していました。また、中心角を自分で決め、自作の問題にもチャレンジ。最後は、半径の長さや角度を変えた練習問題に取り組み知識の定着につなげていました。

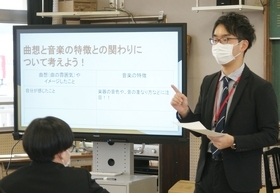

2年音楽は「雅楽『平調 越天楽』の魅力を探ろう!」という学習です。前半は、DVDで「越天楽」を視聴し、曲想やイメージしたことをワークシートに記入し、グループで情報共有していきました。後半は、クラシック音楽との違いに着目しながら、雅楽の魅力を探っていました。

1年数学は「扇形の弧の長さと面積を求めよう」という学習です。タブレットを使って、円全体の中で扇形が占める割合を確認したり、ペアで教え合ったりして、課題解決に取り組んでいました。ホールケーキをカットすると扇形のケーキができることから円の一部とわかりますね。

1年国語は「自分のスピーチが相手に効果的に伝わるような話の構成を考えよう」という学習です。タブレットに録画したスピーチ画像を見て「わくわく度、なるほど度、構成しっかり度、おかわり度、聞こえる度」の5観点で評価し、それをレーダーチャートにまとめていきました。

「好きなことをスピーチで紹介する」という単元です。NHK高校講座の映像を使い「話し方がうまくなるコツ」を学んでいました。また、タブレットに録画した自分のスピーチを5つの視点で自己評価し、それをレーダーチャートにまとめ、自分の話し方の向上につなげていました。

税の意義や役割を正しく理解してもらうために、税理士さんをお招きし「租税教室」を開催しました。「なぜ税金を納めるのか」「税金の種類」「身の回りの税金」などについて学習しました。税についての理解を深めるためには、一人一人が税に関心をもつことが大切です。

男子は持久走、女子はマット運動を行っています。男子は、1周約400mの外周を、4周から始めて最後は8周までを走ることになっていて、今日は6周に挑戦していました。女子は、開脚後転、伸膝後転に取り組んでいて、タブレットで撮影することで課題の改善につなげています。

2年道徳では、「相互理解」の観点から、構成的グループ・エンカウンターの手法を用いて「ひらめき体験教室」を行いました。グループで謎を解き、秘密の合言葉を見つけ、最終問題に挑戦する知的交流体験です。お互いの心理的な距離もグッと縮まったのではないでしょうか。

2年美術では「自分の手を使ったトリックアート」に取り組んでいました。「トリックアート」とは、人間の目の錯覚を利用して見る者に不思議な感覚を与える新しい芸術作品のことです。タブレットを使って、トリックアートの描き方や参考になるアイデアを調べていました。

五目ずし、うずら卵入り桜かまぼこ、白玉雑煮のお正月メニューです。なぜ、正月メニューなのでしょうか?1月15日前後は小正月と呼ばれます。小正月には、正月の門松や松飾りを焼いて年神様をお送りする「どんど焼き」の行事が行われ、「正月の終わり」を告げてきました。