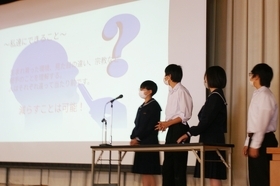

総合的な学習の時間は、全学年「プレゼンフェスタ」に向けた学年発表会を行っていました。各クラス代表3グループが発表し、クラスの代表を決めていきます。「話す」と「伝える」は違います。代表グループには、人を魅了する発表、人が聴きたくなる発表を期待しています。

総合的な学習の時間は、全学年「プレゼンフェスタ」に向けた学年発表会を行っていました。各クラス代表3グループが発表し、クラスの代表を決めていきます。「話す」と「伝える」は違います。代表グループには、人を魅了する発表、人が聴きたくなる発表を期待しています。

「Google for Education」の取材がありました。Chromebookを使って教員が仕事をしている様子や、Googleスライドを使った生徒発表、Googleフォームを使ったアンケートの集約などの様子などが撮影されました。どのような形で発表されるのか、今から楽しみにしています。

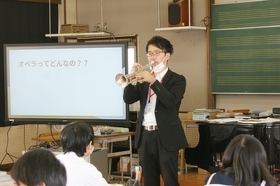

タンポポルームでは、川村教諭と教育実習生の坪内さんがティーム・ティーチングで音楽の授業を行っていました。二人の専門のトランペットとサックスでユーミンの「やさしさに包まれたなら」を演奏してくれました。予期せぬミニコンサートで、やさしさに包まれました。

中学1年生は「GTEC」 Junior Plusに挑戦しました。「GTEC」とは、小学生から社会人まで英語力が測定できるスコア型の英語検定試験のことで、「話す」「聞く」「書く」「読む」の4技能を測定します。生徒は、初めての機器を使いながら真剣に問題に向き合っていました。

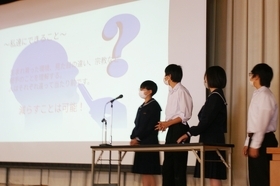

きらり学級で中平教諭の研究授業が行われました。「高知県ではどのような食べ物が生産されているのだろう」という課題について、チラシやタブレットを使って調べていきました。生徒たちは、カツオ、ピーマン、ユズ、生姜といった高知らしい食べ物について調べていました。

4時間目に1年の音楽の授業に招待され、発表会を見てきました。これまで4時間、3つのパートに分かれて練習を重ねてきた成果の発表です。「怪獣のバラード」を全員が一つになって楽しそうに歌っている姿がとても印象的でした。マスクなしで歌える日常に早く戻りたいですね。

1年理科では、「私たちはどうやって色を認識しているのだろう?」という課題を解決するために、タブレットを使って調べ学習に取り組んでいました。3年国語では、万葉集について各自が調べたことをスライドにまとめ、グループに分かれてプレゼン発表を行っていました。

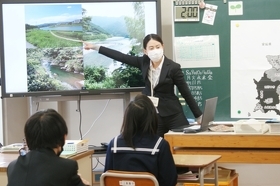

初任者研修の一環で、2年生音楽の公開授業が行われました。教材は、オペラ「アイーダ」です。導入では、川村教諭がトランペットを使って「アイーダ」の一節を演奏する場面もあり、生徒から自然と拍手が沸き起こっていました。主体的・対話的な授業が展開されていました。

5時間目に、愛媛大学から藤原准教授をお招きし、Google Meetを使って全校で「SDGs学習会」を行いました。藤原先生から出された質問に、各クラスの代表者がテンポ良く答えていました。大学の先生に直接授業をしていただくことでSDGsについての理解が深まりました。

3年生は、進路の最終決定に向け大きな判断材料となる4回目の実力テストを行いました。1・2年生は、12月9日の県版学力状況調査に向けて、現在の定着状況を把握するために、城東版学力定着状況調査を行いました。できなかったことができるようになることが大切なのです。